雞籠霧雨 第三刊

曾經,蓬勃發展的基隆港吸引全台各地為求安穩生計的勞動者,

「苦力」們聚集在碼頭,在巨輪下用身體勞動創造了基隆的風華,

也開創了這個城市中獨特的社會空間和生活文化。

然而,國際航線的離開以及政治經濟的角力,使碼頭苦力們被迫離開了歷史的舞台…

作者簡介:

基隆青年地方誌:雞籠霧雨(基隆物語)代表著基隆故事。

我們透過採訪、編輯與報導,把自己丟回陌生的家鄉,

收集更多基隆人、基隆事、基隆的各種老故事,

在港都雨幕中為我們自己保留更多與這座雨城的記憶!

目錄

發刊言:書寫被遺忘的勞動者與被奪走的基隆碼頭

基隆港發展簡史

基隆碼頭裝卸勞動變遷──港口勞動者的興衰與社會空間轉換

胼手胝足打拚利基──苦力們的苦力時代(1971年前)

第一代苦力:白米甕柑仔店的葉阿伯與葉家兄弟

BOX碼頭工人編制

BOX苦力時代搬運工作流程

BOX貨櫃化前散裝貨物船吊桿操作流程

BOX吊桿演進

最風光的基隆港勞動頭家──盛極一時的貨櫃化時代(1972至1998年)

第一代橋式起重機駕駛──李甲寅阿公

BOX貨櫃上船工作流程

彷彿一夜之間的巨變──棧埠民營化後集體陷落的苦境(1999年至今)

與碼頭緊密鑲嵌的人生──碼頭工會楊清漢秘書長

BOX兩個年代,兩個名詞,同一個概念──「企業化經營」的棧埠管理處民營化與港務局公司化

BOX產業空虛與觀光化的馬頭──從楊秘書長訪談中看港務分公司「公民與效率並進」的基隆港經營策略

基隆港碼頭搬運裝卸業工會

基隆港碼頭裝卸搬運職業工會碼頭工會沿革

自己的工作權自己爭──基隆市碼頭裝卸工會理事長楊曜菖

貨櫃車司機

公路上的危機應變者──經驗豐富的在地貨櫃司機阿貴

基隆港邊的鄰居──平板貨櫃司機阿賢伯

這不是一個好聽的故事──二線碼頭工人的抵抗

碼頭工人生活

飽餐的背後──西岸碼頭邊的自助餐店

16號碼頭見證者,貴美雜貨店

聖安宮──大甲移工的精神寄託

外埔、金山和基隆,一門無看過囝婿的親事

國際航線駛離基隆港之後──經濟陷落、失去社群、無以為(男)人的碼頭裝卸工人

碼頭回憶錄

文/雞籠霧雨,讀冊

這次得知第三刊要合作的時候,我主動的提了想要設計這次的封面,

一方面私心想要多做一些嘗試,一方面也想要讓這次和以往相比多一點變化。

照片的選擇,和夥伴們實際走訪拍攝相關場所後,

挑選了我認為最具象徵的橋式起重機為主題,有意無意地透露出“基隆港”的文字和刊物呼應。

版面設計方面,保留先前雜誌既有元素下,希望多一點留白的喘息空間,

試著把照片放在右下角,左上帶入第三刊小字,對應著“雞籠霧雨”,

並將雞籠霧雨的標誌藉由照片分成“雞籠”和“霧雨”,刻意的讓基隆兩字凸顯。

底下的小字敘述和標誌呼應,左方打橫的“KeelungRain Spring / 2016.03”做為視覺延伸。

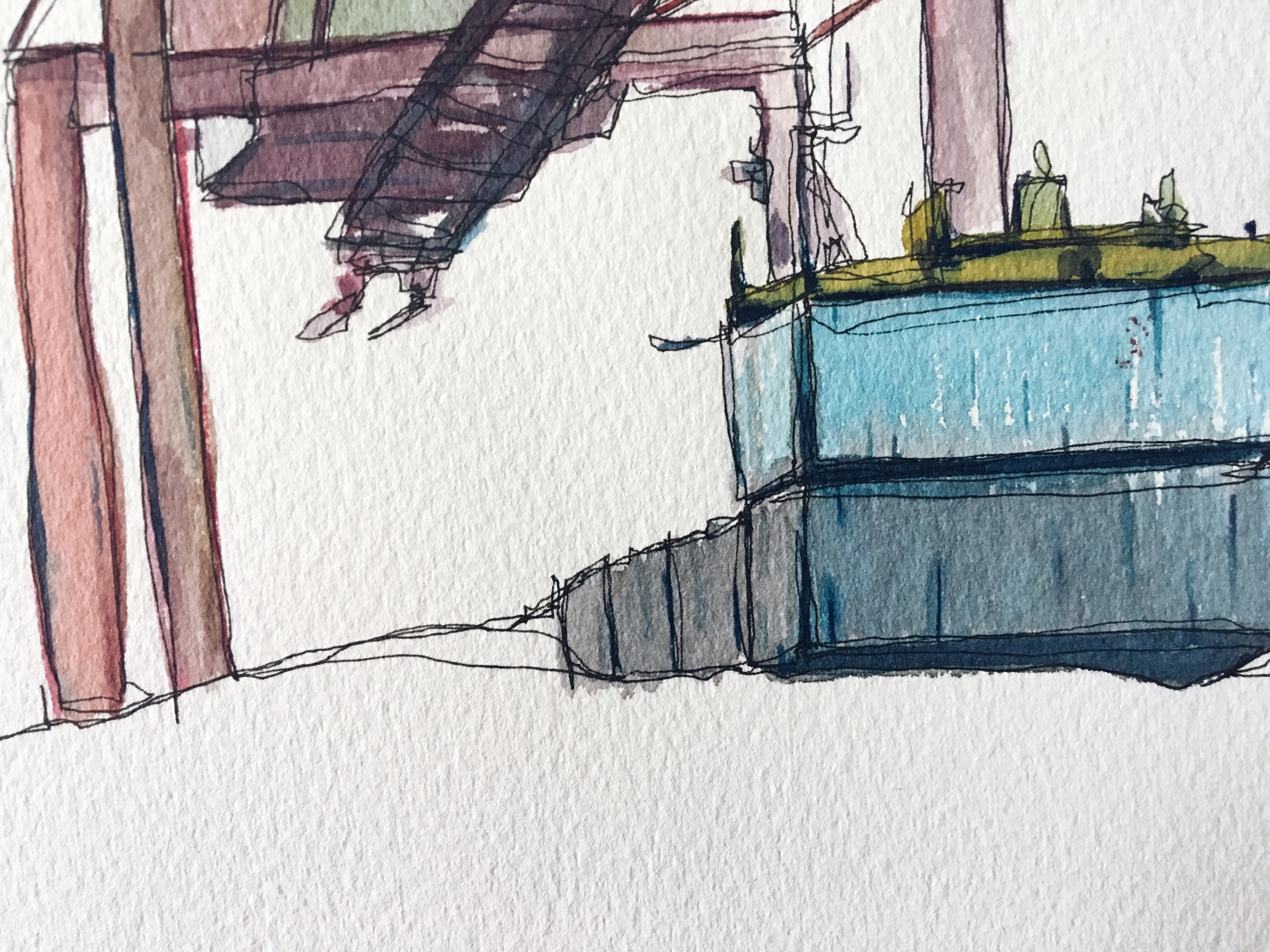

封底的插畫選擇了和封面呼應的苦力時代碼頭插畫,排上敘述小字,

俗氣的價錢就讓它變成維持平衡的元素。

由於覺得有點空,擅自加了插畫作者(對…也就是我自己…),

就這樣出去了...

在某次的討論過程中,想到這次因為是要販售,所以想要做一些特別的東西。

反思若我是購買者怎樣的呈現會讓我更想購買,大夥討論的結果想到了做成小卡吧!

那要以什麼為圖案了?剛好我在畫插畫時碼頭工人的長短勾浮現在我腦海,

短勾較圓潤的造型又很適合開模,背面加上簡單的說明,

就成了現在刊物書籤小物的模樣。

地圖當初繪製時其實有點苦惱,在畫完刊物內的插圖後,其實畫風漸漸抽象,

而這樣的方式用來呈現地圖,也許不太恰當,幾經思索後,

還是固執的以我最舒服的方式呈現,但由於是地圖,不敢太過放肆,

簡單的打稿後,就順著當時的狀態自然而然的完成了。

時間軸和刊物的插畫繪製,是這次份量最重的部分,

時間軸和刊物的插畫繪製,是這次份量最重的部分,

一樣是用我很任性不打稿一筆畫不中斷的方式畫完線稿,

並加上淡彩完成。比較棘手的部分是苦力時代沒什麼彩色照片可以參考,

所以上色的時候很多地方是腦補完成。另外原以為排版就輕鬆了,

但沒想到時間軸的版面更讓人頭痛,時間軸應該是我花最多時間的地方。